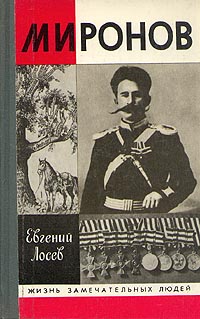

Миронов

Светлой памяти моей мамы Пелагеи Ивановны, папы Федора Стефановича и бабунюшки Натальи Георгиевны Лосевых.

Часть первая

1

Судьба бывает трагична и немилосердна к человеку... Всю жизнь сражаться за Родину, любить ее до самопожертвования и быть трижды приговоренным к смертной казни... Как же так? Что же это такое? Где же справедливость?!

Филипп Козьмич Миронов, командующий Второй Конной армии, после победы над Врангелем следовал в Москву, к месту нового назначения. Его ждал высокий пост главного инспектора кавалерии Красной Армии.

Победоносные артиллерийские залпы Второй Конной армии возвестили миру о конце гражданской войны в России. Революция была спасена. Огромная страна обрела долгожданный покой. Имя Миронова предполагалось запечатлеть навечно в списке национальных героев России.

Позади страшные кровавые кавалерийские атаки и злобно‑торжествующие крики войны. Повезло казаку и на этот раз: смертельная опасность миновала – шальная пуля не задела, не настиг удар вражеской шашки.

Тревожно‑радостный покой и в душе Филиппа Козьмича Миронова. Мир. Умиротворенно и сонно постукивают колеса отдельного классного вагона, специально выделенного для командарма. Рядом красавица жена. Надо ли объяснять, как он счастлив! Молодой, блестящий кавалерист. Талантливый и честолюбивый донской казак. Любуясь Наденькой‑Надюшей, он тихонько напевает:

А ты, разродимая моя маманюшка,

Не печалься дюжа обо мне.

Ведь не все же, моя дорогая,

Умирают на войне.

Голосом красивым бог наделил – баритон. В ранней молодости по большим праздникам пел на клиросе. Бывало, только молва пронесется – Миронов будет петь, – народ валом валит в церковь...

Разродимая моя сторонушка,

Не увижу больше я тебя,

Не увижу, голос не услышу

На утренней зорьке в саду соловья...

Тихая, счастливая грусть расслабляет сердце, затуманивает взор. Нужно, вероятно, быть потомственным донским казаком, чтобы понять эту крутую, необыкновенную любовь к родимой сторонушке и задушевность песни, в которой заключалась вся духовная жизнь казака. В нее он вкладывал всю свою мятежную душу и сердце, по‑юношески влюбленное в родимый край. Песенники, особенно дисканты в донских степных хуторах и станицах, без которых не слагалась казачья песня, особо почитались, уверовав, что этот дар им дается от Бога. Так, по крайней мере, считали набожные старики и старушки. А послушать хорошую песню, по обычаю, сбегались отовсюду на прогон, куда по‑настоящему стекался весь хутор, молодые и старые. И прогон тогда пестрел всеми цветами празднично разодетой толпы. Играют на балалайках парни – девушки подпевают. Частит тальянка – рвутся в пляске чирики.

Отдельно собираются песенники в круг. Песни поют все больше старинные, казачьи, полные тягучей печали и грусти: «Поехал казак во чужбину на своем добром коне вороном... Ему не вернуться в отеческий дом...» Бабы, привычно подперев ладонью щеку, тоскуют о своем коротком, зыбком бабьем счастье. Казаки, вскинув чубатые головы с заломленными набекрень фуражками, внешне ничем своего волнения не выдают, но если внимательно всмотреться в их суровые лица, то покажется, будто еще чуток, и из затуманенных глаз вот‑вот брызнет жгучая казачья слеза.

Донской казак... Каков он? Разве обойдешься малым количеством слов, чтобы объяснить его непростую натуру? В донском казаке одновременно уживались грубая сила, бесстрашие в бою, отвага, подчас ненужная свирепость, жестокость – и печаль и нежность отзывчивого сердца, широта и щедрость натуры как безбрежные, пыреистые отводные степи. Обостренное чувство товарищества.

А песня наливается силой, будит воспоминания о былых походах, погибших товарищах, канувших в вечность годах. И чей‑то дискант вдруг высоко вскинется над гудящими басами, словно с высоты захочет в последний раз окинуть удалую юность свою.

Призадумавшись, сидят поодаль дородные, пожилые казаки. Они не в силах стряхнуть нахлынувшее очарование и оцепенение. Наконец, откашлявшись, кто‑нибудь из них с наигранной насмешливостью молвит:

– Ну и жалостливо дишканит, поганец, чисто по‑бабьи... Давай закурим, что ли, полчанин...

Скованный памятью, Миронов уже ничего и никого вокруг себя не замечал. Где он был сейчас? Далеко‑далече, в родной степи... Пересохшими от волнения губами повторял: «Ах, донцы‑молодцы, ах, донцы‑молодцы, ах, донцы‑молодцы...» Казалось, в напеве этом чудилось буйство, разудалость. А повнимательнее прислушаться – возникнет ощущение еле уловимой, но глубокой печали. И еще ярче – невысказанной тоски.

Молодая жена? Она не сводила с него преданных, завороженных глаз. Нет на свете другого такого Миронова, и этот, единственный, неповторимый – здесь рядом, ее, только ее. И даже колеса вагона пели юной, пылкой, любящей душе: «Какое счастье!.. Счастье какое. Боже мой...»

Филиппа Козьмича с молодой красавицей женой встречали в Михайловке торжественно. Наде‑Надюше отвели чистую, пропахшую высохшим чабрецом хату. А сам Миронов начал принимать многочисленные делегации. Все поздравляли его душевно и уважительно с прибытием в родные края. Вернее, с кратковременной побывкой. Старики казаки особо отмечают – несмотря на высокое звание, не зазнается Миронов, помнит всех и привечает. Добрый, толковый казак. Он ведь их герой, гордость и слава северных донских станиц...

Парад войск Михайловского гарнизона в честь приезда легендарного командарма Второй Конной. Густой топот сотен копыт. Блеск молодых глаз... Что ни казак, то как впаянный в седло... Филипп Козьмич любуется парадом. У него на груди алый бант. То и дело он салютует золотым оружием. В эфесе шашки – орден Красного Знамени – высшая награда того времени. Боевой конь, чуя радость седока, пляшет под ним. И будто разверзлось синее небо от колокольного набата всех церквей в честь героя Дона, и огненной масти донской скакун нес горделивого седока в солдатской шинели мимо ликующей толпы земляков. Стальной, как удар клинка, взгляд теплел. Губы после бешеных, злобно‑отчаянных и Злобно‑торжествующих криков войны, кажется, впервые раздвинулись в подобие улыбки. И, может быть, хоть на миг он почувствовал на них аромат лазоревых цветов вместе с раннею росистой дрожью – будто седовласый пастушонок вернулся под крышу родимого куреня в хуторе Буерак‑Сенюткин. Вдруг защемившее сердце толкнуло память с такой силой, что невольно на затвердевшие, как кора старого дуба, щеки из уголков глаз поползли тяжелые, как свинец, слезы. Не облегчающие и не очищающие душу. Последние в его детско‑молитвенном сне жизни... Ровно девять долгих смертельно опасных лет он играл со смертью и сотни раз мог, как подобает воину, с честью погибнуть на поле боя, но то, что с ним произошло, нельзя было увидеть даже в страшном сне...

Ярко сияет февральское солнце. Пахнет сухой чабрец... На окраине Михайловки в снежной степи колышутся былинки с сиреневыми головками удивительных цветов – бессмертников... «Ах, донцы‑молодцы, ах, донцы‑молодцы, ах, донцы‑молодцы...» Родина... Здесь и воздух особенный... Надя‑Надюша, любимая... Пусть будет сын... Казак...

Надя‑Надюша радостно встретила промерзшего, заиндевелого на вечернем морозце мужа. Помогла раздеться, умыться и усталого уложить в чистую постель. Принесла душистого, заваренного мятой чаю. Присев на койку, наклонилась над ним. Волосы, только что вымытые, волнами упали ему на лицо, и он, вдыхая их аромат, прерывисто начал дышать, чувствуя молодое и желанное тело... Надя‑Надюша как бы замерла, с восторгом и удивлением ожидая трепетного единения...

Внезапно дверь кто‑то рванул с такой силой, что крючок выскочил из притолоки и звякнулся о деревянный пол.

– Миронов! – вскрикнула Надя.

Пусть бы раскололись небо и земля – не так изумился бы Миронов и не дрогнул бы он, не знавший страха в бою, но то, что произошло дальше...

В горницу с наганами и винтовками на изготовку ворвались чекисты. Перед глазами командарма замелькал белый листок – ордер на арест... Миронова грубо затолкали в передний угол под божницу, наставили в упор винтовки с привинченными штыками и приказали не шевелиться...

Филипп Козьмич ошеломлен. Унижен. Раздавлен. Кто посмел с ним так поступить на родной сторонушке – он даже охрану не взял с собою... Кто‑то толкнул его, в этот миг обезумевшего, то ли нечаянно, то ли намеренно... Настоящего донского казака можно физически уничтожить, но он не даст себя оскорбить... Очнулся. Не открывая глаз, позвал жену и как можно спокойнее сказал: «Пожалуйста, горячего чаю. Все тело ноет, больно даже шевельнуться – наверное, в дороге простудился... Да и сон видел такой, что на душе мерзко...» Подождал. Ему никто не ответил. Вокруг тишина. Открыл глаза. Одиночный каменный мешок. Миска с похлебкой. Кусок хлеба... Рванулся встать, но со стоном повалился на голый топчан. Вспомнил... Значит, все правда?! Значит, кто‑то заранее готовил эту провокацию? Враги? Кто они? У Миронова, храброго, талантливого, да еще и правдолюбца, их было предостаточно. Это только трусам да глупцам спокойно живется... А жена... любимая, беспомощная, ждущая в счастливый час зачатого ребенка?.. Обостренная мысль искала выход: где, когда, в чем он совершил такое, за что положена такая жестокая, оскорбительная кара? Но толстые стены Бутырской тюрьмы молчали. Иногда этому сильному, отважному человеку казалось, что он сошел с ума и все это происходит не с ним и не на самом деле...

Ночь? День? Утро? Ничего не замечал и уж ничего не ждал от злой, немой силы, которая не посчиталась ни с чем, оскорбив и унизив его и как воина, и как гражданина, и как мужа молодой беременной жены... Мятущийся, он объявил смертельную голодовку. Мысль еще больше обострилась. Ему надо выбраться на волю, туда, где он принадлежит сам себе и больше никому. Невозможно? Это слово он не любил никогда. И он ушел из камеры, пропахшей неволей, он убежал на просторы жизни.